-

미국에서 ‘조용한 부업’ 확산... 업무시간에 앱 개발, 인스타 관리

-

정규직 월급쟁이의 ‘은밀한 디지털 창업’ 늘어 회사와 갈등

20대 후반의 샤리 로즈는 미국 캘리포니아주에 있는 치과에서 정규직 직원으로 일한다. 온라인에서 치과를 홍보하고 환자를 유치하는 마케팅 업무를 맡고 있다. 동시에 그는 부업으로 미시간주에 있는 컨설팅 회사를 운영하고 있다. 고객이 의뢰한 웹사이트가 검색 엔진에서 상단에 노출될 수 있도록 관련성 높은 키워드를 넣어 웹페이지를 재구성해 주고 보수를 받는다. 고객은 주로 미시간에 있는 소규모 업체들이다.

로즈가 본업인 치과 직원으로 일하면서 동시에 자동차로 30시간 거리의 미시간에서 창업할 수 있었던 건 원격으로 일할 수 있기 때문이다. 로즈는 비즈니스타임스에 “치과 점심 시간이나 업무가 한가할 때 모바일 기기로 사업체를 운영하고 있다”고 했다.

이처럼 모바일 기기를 이용해 다른 직업도 병행하는 ‘조용한 부업’의 시대가 미국을 중심으로 열리고 있다. 낮에 회사에 가고 밤에 다시 다른 곳으로 출근하는 기존의 부업과는 다르다. 팬데믹 이후 원격 근무가 널리 자리 잡으면서 시·공간 활용이 자유로워지자 원래 하던 일을 유지하면서도 다른 소득원을 하나 더 만든다는 게 조용한 부업의 핵심 개념이다.

ICT의 발달로 디지털 관련 일자리가 늘어난 것도 배경이다. 로즈처럼 정규직을 유지하는 직장인이 창업한 회사를 가리키는 ‘사이드 스타트업(side startup)’이라는 말도 생겼다.

그러나 기업들은 직원들이 근무 중에 ‘딴짓’을 하는 걸 반길 리 없다. 조용한 부업이 확산될수록 노사 간에 갈등도 커지고 있다.

조용한 부업이 확산되자 기업들이 간파하게 됐다. 경영자들은 생산성 저하를 우려한다. 한 소프트웨어 회사의 임원은 복스미디어에 “평소 일 잘하던 직원이 프로젝트를 유달리 늦게 마무리한 이유를 알아보니 의류 회사와 맛집 인스타그램 계정을 운영하고 있더라”며 “관리자로서 정말 짜증이 난다”고 했다.

급기야 제2의 수입원을 가진 직원들을 색출해 해고의 칼날을 휘두른 기업이 등장했다. 작년 10월 미국 신용정보기업 에퀴팩스는 결단에 나섰다. 이 회사는 하루 중 특정 시간에 근무를 하지 않는 것으로 보이는 직원들의 위치를 파악하거나, 일주일에 최소 13시간은 회사 내부망을 이용하는지 등을 조사했다. 이렇게 해서 부업하는 직원 가운데 24명을 해고했다.

카리브해 버뮤다에 사는 50대 미국인 여성 진은 팬데믹 시절 집에서 원격으로 일할 수 있게 되자 집에서 빵을 구워 동네 케이터링 업체에 납품했다. 이렇게 한 달에 500달러씩 추가 수입을 올렸다. 하지만 코로나가 잠잠해지고 회사에서 다시 직원들을 사무실로 불러들이면서 1년 남짓 이어지던 짭짤한 부수입이 끊겼다. 진은 “여윳돈을 포기하고 사무실로 돌아가기가 씁쓸했다”고 했다.

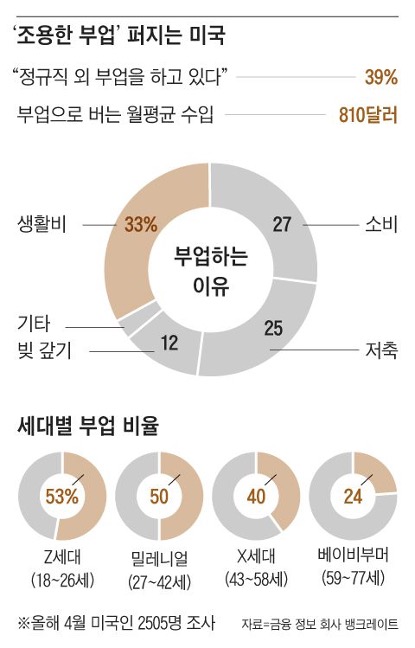

미국에서는 올해 4월 기준 성인 5명 중 2명(39%)이 부업을 하고 있는 것으로 조사됐다.

구인난이 여전한 미국에서는 직원의 부업을 용인하는 기업들이 등장했다. 회사가 ‘알고 있지만 봐주겠다’는 식으로 나오면 직원은 마음 편하게 부업을 할 수 있는 직장을 떠나 이직하기 쉽지 않게 된다. 부업하는 직원의 심리를 회사가 꿰뚫고 역이용하는 셈이다. 또한 부업을 인정해 주면 사측은 해당 직원에게 연봉을 올려주지 않아도 되는 이점도 누릴 수 있다.

-

글쓴날 : [23-10-20 14:58]